Guillermo Del Toro transcende le médium cinématographique avec son nouveau chef-d’œuvre.

« Lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leur mouvement, dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec leurs paroles au bout des lèvres, la mort cessera d’être absolue… ». Ces mots, nous les devons à l’un des journalistes présents lors de la première présentation publique du Cinématographe Lumière, le 18 décembre 1895. Bien avant que des théoriciens du septième art comme André Bazin n’approfondissent la question, cet homme met déjà en avant la portée funéraire de l’image photographique (et donc cinématographique), c’est-à-dire l’accomplissement ultime de l’être humain dans la conservation de son empreinte sur le monde. Elle est la marque d’une absence, d’un instant T que l’on a immortalisé avant qu’il ne nous échappe. D’une certaine façon, le cinéma serait une victoire sur le temps et sur la mort. On comprend dès lors pourquoi les genres du fantastique et de l’horreur, qui touchent constamment à ces thématiques, seraient les plus empreints à porter des réflexions métaphysiques sur l’art qu’ils servent. Sauf que depuis Ring et la source de plus en plus tarie du found-footage, peu de films ont réussi à transmettre cette valeur mortuaire. Fort heureusement, Guillermo Del Toro est là pour rattraper le coup !

Car Crimson Peak a tout d’abord un rôle de nécromancien, au vu de sa manière de ressusciter l’horreur gothique et son élégance à des années lumière des concepts pseudo-malins (mais souvent vulgaires) des productions tant à la mode de Jason Blum. Nous sommes au XIXème siècle, à Buffalo, dans l’État de New-York et Edith Crushing (Mia Wasikowska) aspire à écrire des romans. Elle est en effet inspirée par les fantômes, car elle-même voit celui de sa mère, qui lui délivre toujours une étrange mise en garde. Grâce à son père, riche industriel, elle fait la connaissance de Sir Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), parti de son Angleterre natale pour trouver les financements de sa machine capable de récupérer l’argile, mais aussi de sauver l’entreprise familiale dont il a hérité avec sa sœur Lucille (Jessica Chastain). Malgré son échec du côté professionnel, il partage l’amour qu’Edith lui porte et décide de l’épouser, l’emmenant vivre dans son manoir anglais, demeure lugubre dans laquelle la jeune femme ne tarde pas à faire d’inquiétantes rencontres. Cependant, comme l’exprime le personnage principal à propos de l’une de ses nouvelles, « ce n’est pas une histoire de fantômes, mais une histoire avec des fantômes ». Loin de la dichotomie habituelle entre les vivants et les morts, ces derniers appartiennent à notre monde en tant que mémoires, expressions du passé, voire même en tant que métaphores. A travers les ambitions artistiques d’Edith, Del Toro exprime les siennes et définit le règles pour permettre d’approcher son long-métrage.

A vrai dire, Crimson Peak est peut-être à ce jour son film le plus abouti, qui prend plus encore que les autres la forme d’un manifeste. Le réalisateur mexicain déclare ici tout son amour de la fiction et de sa capacité à faire croire. Il est le seul à comprendre aussi bien les codes des différents genres et les perpétuelles variations qu’ils permettent. Certains jugeront le scénario de ce nouveau volet simpliste, mais il ne fait que pousser la réflexion de son auteur sur les archétypes amorcée par Pacific Rim. Au-delà du parcours héroïque très campbellien de Raleigh (Charlie Hunnam), le Marshal Pentecost (Idris Elba) était fascinant dans sa manière de contrôler son statut de leader charismatique et respecté, afin d’assurer le moral de la résistance qu’il mène. L’archétype n’a pas qu’une existence purement filmique. Quand il est bien utilisé, son rôle apporte quelque chose à son monde, et donc à celui du spectateur. Il en va de même pour Crimson Peak, dont on devine au fur et à mesure les tenants de l’intrigue, néanmoins magnifiés par son contexte brillamment pensé, et surtout par ses petits détails qui font la différence. Pour Del Toro, toute la magie du septième art repose sur ce pouvoir de l’image, sur cette capacité à offrir de nouvelles émotions à partir d’une même histoire. Au détour d’un cadre, d’un bruitage, d’un choix de lumière ou d’un élément de décor, il révèle toute sa précision visuelle, sonore et narrative, digne de l’orfèvrerie.

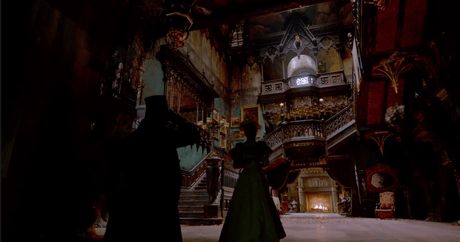

Ainsi, bien au-delà de ses références parfaitement digérées (on pense à Bava ou encore Wise), Del Toro s’attelle à quelques choix radicaux, notamment dans la représentation du sexe. Il va au bout de ses idées et de ses envies, frôlant parfois le kitsch et le symbolisme pompeux tout en prenant soin de constamment les éviter. On pourra noter par exemple ces fermetures en iris venues d’un autre âge, mais totalement cohérentes avec l’appel du film à ne pas se fier aux apparences, à concentrer son regard, ou celui de la caméra, vers ce qui nous échappe. Le maître du fantastique exploite ce message pour le suspense de son scénario, mais surtout pour décrire sa vision du cinéma. N’importe quel détail peut être une source d’étonnement ou d’émerveillement, la possibilité d’une ouverture de dialogue avec le spectateur, qui implique de ne rien négliger pour accentuer son immersion. Chez Del Toro, les décors, les accessoires et les costumes vivent tout autant que les personnages. Telle la machine de Thomas, il s’amuse à montrer les rouages de l’artisanat du septième art, qu’il met toujours en valeur. La photographie chatoyante de Dan Laustsen impressionne par sa beauté, comme si elle donnait une personnalité au manoir d’Allerdale Hall, dont on entend la respiration par les courants d’air, et qui laisse passer les saisons à travers le trou dans son toit, des feuilles de l’automne aux flocons de l’hiver.

A travers chacune de ses images, Guillermo Del Toro marque ainsi le poids du temps, et ce besoin de mémoire si cher au cinéma. Plus encore que la peur de mourir, Crimson Peak montre la peur de mourir seul, sans laisser de trace, à l’image des fantômes qui tentent désespérément de communiquer. Par cet amour du genre, le cinéaste s’ouvre à ses créatures comme il incite le spectateur à le faire, afin de leur offrir une existence symboliquement moins éphémère que celles des papillons qui emplissent les pièces. Là encore, c’est grâce au pouvoir du septième art (ou plutôt de ses ancêtres) qu’il leur permet de s’exprimer, qu’il s’agisse d’un visage immortalisé par une photographie ou d’une voix enregistrée par un phonographe. Il imprime ce souvenir de la même manière que le génie de son imaginaire dans nos esprits. Car Del Toro ne fait pas que nous captiver par l’efficacité de son récit. Crimson Peak devient alors une œuvre profondément personnelle et émouvante, qui prône la vie par la puissance de son médium, comme une réponse à ce critique de 1895. Après tout, il s’agit avant tout d’une histoire d’amour, un drame romantique où les passions s’entrechoquent. Par le prisme de son casting de talent, Guillermo Del Toro prouve qu’il est lui-même un amoureux transi, un artiste pleinement dévoué à son art, sublimant la notion de mouvement par sa mise en scène, qui atteint son paroxysme lors d’une fabuleuse scène de danse. Crimson Peak et ses fantômes sont sans conteste l’un des plus beaux hommages récents faits au cinéma, une victoire métaphysique assumée sur le temps, qui prouve définitivement que la mort a cessé d’être absolue.