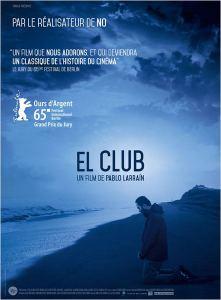

65e Festival de Berlin

Grand Prix du Jury

Sortie le 18 Novembre 2015

Après une trilogie sur la dictature Pinochet (1973-1990), Pablo Larraín poursuit sa représentation d’un pays en mutation idéologique regardant, à travers sa caméra, les zones d’ombre de son histoire. Il s’attaque, avec son ton singulier frôlant la dramédie, à une Eglise catholique en proie à une vitale reconfiguration bureaucratique. Il s’inscrit alors dans la démarche critique du cinéma contemporain qui dépeint la religion davantage par sa confrontation au rationalisme des sociétés occidentalisées que par sa dimension mystique. L’Eglise, déchue de sa centralité sociétale, ne s’illustre qu’à travers des communautés religieuses recluses volontairement (Au-delà des Collines, Cristian Mungiu, 2012) ou non (El Club). Le bannissement des prêtres de Larraín est d’autant plus intéressant qu’il est le résultat direct de la politique ecclésiastique. En refusant l’extrémisme dogmatique, le cinéaste chilien teinte ces êtres tendants vers le sacré d’une pesante humanité. Ils ne sont rattachés à leurs semblables que par les péchés les plus graves : l’avarice (le vol) et la luxure (pédophilie).

El Club joue sur la puissance intime du cinéma en développant un dispositif confessionnel. Les prêtres-pécheurs sont filmés de face, centrés dans le cadre, et en plans rapprochés poitrine. Le spectateur prend ainsi les habits du confesseur en s’identifiant, par un simple jeu de champ/contrechamp, au Père Garcia (Marcelo Alonso) – ce bureaucrate du Vatican venant enquêter sur ce « club » excommunié aux confins du Chili. Le cinéma de Larraín devient, avec une force encore plus palpable que dans No, un véritable témoin mémoriel en se focalisant avec vigueur sur la parole. Il fait alors de ces prêtes des passeurs du non-dit d’une Eglise s’épuisant à cacher ses dérives. Le cinéaste offre par son procédé une dernière possibilité d’absolution, un dernier chemin vers la lumière.

La question de la lumière est primordiale dans le travail plastique d’El Club. Les personnages s’inscrivent dans un paradis terrestre, la campagne côtière chilienne, qui se teinte d’une atmosphère nébuleuse. Cependant, Larraín altère cet idyllique tableau en troublant la vision de son spectateur. Il fait de l’image le reflet moral de ses personnages. Il impose l’ombre (par les contrejours) et le flou (par la focale) à ses hommes distordant la réalité pour continuer à jouir de cette prison dorée. A contrario, la perfection de l’image qui entoure le Père Garcia symbolise cette nouvelle Eglise devenue un produit communicationnel et mercantile. Une image lissée qui ne permet pas justement d’atteindre une lumière miséricordieuse, l’œuvre plongeant dans l’obscurité de la nuit.

El Club questionne la mutation de l’Eglise catholique. Larraín établit un dialogue entre une vision passéiste, croyant que sa toute-puissance est intacte et la protège de la loi, et une vision moderne, absorbant les principes du capitalisme. Cette dernière fait de l’Eglise une entreprise obnubilée par le contrôle de son image. Dans un contexte de mise en doute des croyances – qui touche même le corps clérical –, l’Enfer n’est plus un hypothétique au-delà, mais une réalité terrestre incarnée par la Presse. En effet, ces deux visions se retrouvent uniquement dans la forte conviction que les affaires de l’Eglise ne peuvent être jetées sur la place publique et jugées par un tribunal civil. La gestion de l’image de marque du Vatican, son orgueil, est alors la porte-ouverte à tolérer le péché déguisé : les prêtres, y compris Garcia, s’enfoncent dans le mensonge et la manipulation pour sauver un honneur déjà écaillé. La force de l’écriture de Larraín (aidé par Guillermo Calderon et Daniel Villabos) est justement de faire des victimes des abus passés de l’Eglise ses nouveaux martyrs, à l’image du personnage de Sandokan (Roberto Farias) prenant littéralement la position du Christ.

En bémol, El Club se laisse dépasser par son propre dispositif visuel et narratif. Au fur et à mesure que les rouages de sa grinçante intrigue se referment, Larraín tend vers une esthétisation quelque peu affadissante qui par son formalisme grandiloquent rappelle les limites du cinéma autrichien (Haneke, Siedl). Il fait de l’immobilisme de sa caméra un moyen de décupler un canevas dramatique qui se suffit pourtant à lui-même. De plus, il appuie parfois, dans un souci de subversion, le décalage entre le discours vulgaire de ses prêtres déchus et le caractère religieux qui devrait les contenir. Néanmoins, cela ne parvient pas à entacher la force du questionnement qui parcourt la filmographie de Larraín : la prise de responsabilité d’une institution étatique ou religieuse incapable de se remettre en question.

Le Cinéma du Spectateur

☆☆☆ – Bien